しきい値暗号技術とマルチパーティ計算(MPC)の基礎

本モジュールでは、しきい値暗号とマルチパーティ計算(MPC)の基本を体系的に解説します。これらの手法がデジタルシステム、特に暗号資産ウォレットにおける鍵管理の在り方をどのように変革するのか、その仕組みを明らかにします。内容は、しきい値スキームの理論的基盤やMPCの運用原理をはじめ、秘密鍵のセキュリティを高める上でこれらの概念がなぜ重要なのかに至るまで、幅広く取り上げます。本モジュールの学習を通じて、しきい値技術を活用したウォレットの基本的な動作原理と、それが従来型の暗号鍵保管方式とどのように異なるかを理解できるようになります。

しきい値暗号技術とは

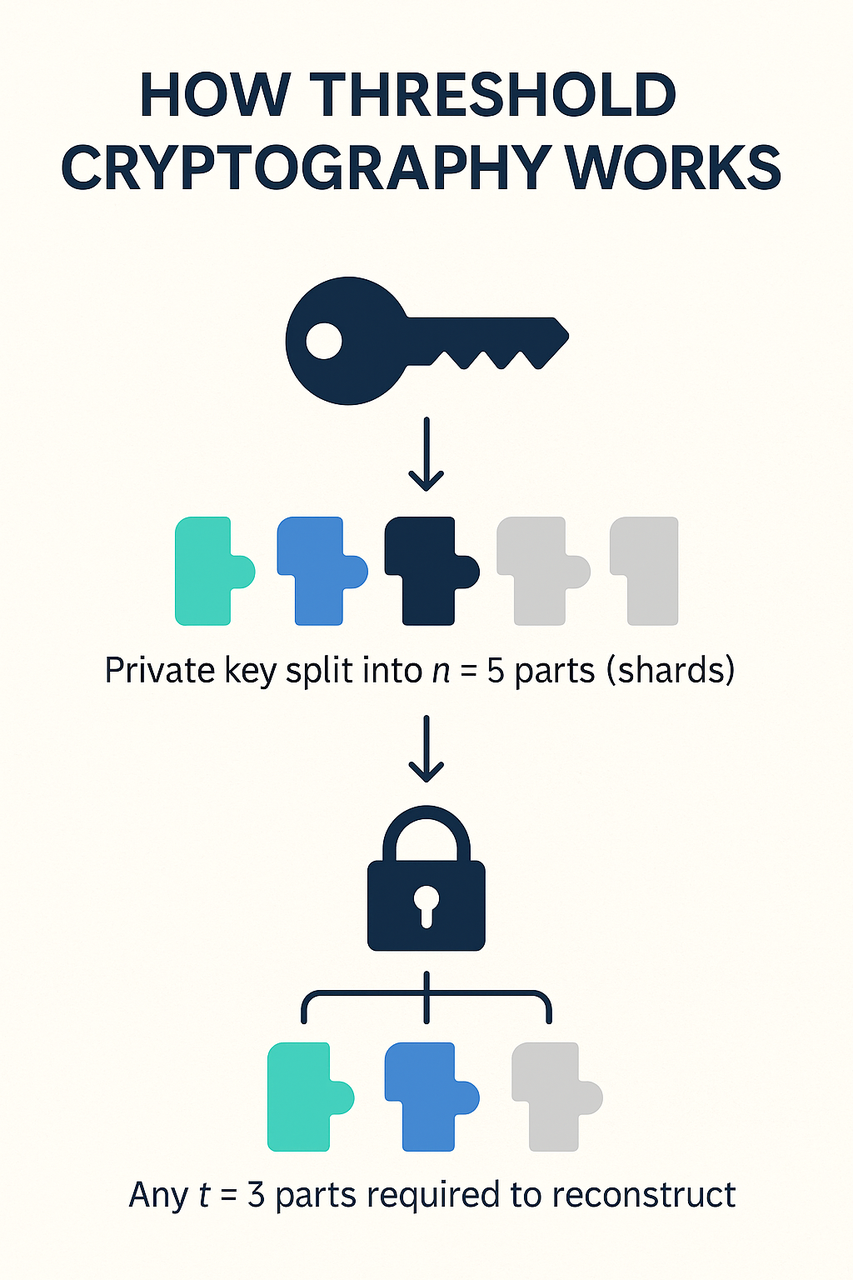

しきい値暗号技術は、秘密(多くの場合は秘密鍵)を複数のシェアに分割し、それぞれを分散管理する暗号学の一分野です。秘密は、あらかじめ決められた数のシェア(しきい値)を組み合わせることでのみ復元または使用できます。一般的に(t, n)スキームとして表され、秘密がn個のシェアに分割され、そのうち任意のt個が揃えば暗号処理(例:トランザクションの署名)が可能となります。この仕組みにより、誰か一人が秘密全体を保持することがなくなり、盗難や故障、不正といったリスクを大幅に低減できます。

しきい値暗号技術のルーツは、1979年に提案されたShamir’s Secret Sharing(SSS)などの秘密分散システムにあります。Shamirの方式は、秘密を数学的に複数のシェアに分割し、しきい値以上の数が揃ったときのみ復元できることを可能にしました。しかし、現代のしきい値暗号技術は静的な秘密の再構築だけでなく、秘密鍵を一箇所に集めることなく、複数の関係者が共同でデジタル署名や復号を実行できるように進化しています。この特長により、秘密鍵を一時的にでも露出することが重大な損失につながり得るデジタル資産管理において、しきい値システムは極めて高いセキュリティを実現します。

マルチパーティ計算(MPC)

マルチパーティ計算(MPC)は、複数の当事者が自分の秘密情報を開示せずに、共同で関数値を計算できる暗号技術の枠組みです。デジタルウォレットでは、秘密鍵が完全に再構成されることなく、各関係者間に分散されたまま保持されます。各参加者は自身のシェアで部分計算を行い、その結果を組み合わせることで、誰も秘密鍵全体を知ることなく有効な暗号出力(例:署名)を生成できます。

MPCが持つ最大の強みは、単一障害点を排除できることです。従来の仕組みでは秘密鍵を持つ者が資産を全てコントロールでき、鍵が失われたり盗難・破損すれば資産は回復不能となります。MPCは、どのデバイスやサーバー、人物も単独ではウォレットを侵害できるだけの情報を持たない仕組みにより、この脆弱性を解消します。仮に一つのシェアが流出しても、しきい値に達する他の参加者の協力がなければ、ウォレットは安全です。この特性により、MPCは外部からの攻撃はもちろん、内部不正に対しても極めて高い耐性を持ちます。

しきい値署名

しきい値暗号技術やMPCのウォレット用途で最も重要な応用が、しきい値署名です。しきい値署名スキームでは、複数の当事者が自身のシェアを使い分散協調により部分署名を生成し、それらを統合して、最終的に標準的なデジタル署名と区別がつかない完成署名を作り出します。この過程で、誰も全てのシェアを知ることなく署名が完成するため、ブロックチェーンやDAppsでプロトコル変更不要のまましきい値署名を受け入れることができます。

しきい値署名が従来の署名と見分けがつかないという点は非常に重要です。これにより、MPCやしきい値技術を搭載したウォレットも、ECDSAやEdDSAなど既存ブロックチェーンが要求する署名形式と高い互換性を持ちます。その結果、プロトコルを変更することなく、多様なデジタル資産でしきい値暗号技術がすぐに導入でき、即時運用が可能となります。

ウォレットにおけるしきい値暗号技術の重要性

しきい値暗号技術とMPCは、従来型ウォレットの最大の弱点である単一障害点を根本から解決します。これまでのウォレットは単一の秘密鍵や、その秘密鍵を復元できるシードフレーズに依存しており、それらが1つでも漏洩・破損すれば資産が全て失われるリスクがありました。これは機関カストディ、取引所、または多額の資産を管理する個人にとって許容できません。

しきい値対応ウォレットでは、秘密鍵情報を複数の当事者またはデバイスに分散することで、単一障害点を排除します。たとえば、複数拠点のサーバーや、ユーザー端末と機関の共同署名者、さらにはセキュアなハードウェアモジュールを組み合わせたハイブリッド構成が考えられます。ユーザーは一つのインターフェースで操作できますが、実際の署名処理は複数の関係者やデバイスの協力によって実現されます。この仕組みにより、不正アクセス、内部犯行、デバイス紛失といった様々なリスクに強い堅牢なセキュリティを実現します。

さらに、しきい値暗号技術はガバナンスの柔軟性ももたらします。たとえば、組織ごとに特定の役割を持つ一部の関係者のみがトランザクションを承認するなど、柔軟な署名ポリシーの設計が可能です。例えば財務部門が大口送金時には5人中3人の署名を必要とし、通常の取引はより少ない人数で承認できるようにといったルールが暗号層で直接実装されます。これにより、従来の運用ポリシーよりも高い安全性と回避困難性が確保できます。

しきい値暗号技術と従来モデルの比較

しきい値暗号技術の真価は、従来のウォレットセキュリティと比較したときに際立ちます。よく使われているシードフレーズによるバックアップは、復元に必要な全要素がひとつの語句列にまとまっているため、一度流出すればウォレットの全権限を奪われます。ハードウェアウォレットは秘密鍵を外部から隔離することでセキュリティを高めていますが、それでも秘密鍵自体をどこかでバックアップする必要があります。マルチシグウォレットは複数の鍵で制御権を分散するものの、オンチェーンで署名構造が公開されるため手数料増やプライバシー低下が課題です。

これに対し、しきい値暗号技術は分散によるセキュリティ、プライバシー、コスト効率性を同時に実現します。協調動作で標準署名をひとつ生成できるため、ユーザーのプライバシーを守りつつ、マルチシグ特有の高額な取引手数料も回避できます。鍵シェアの分散管理は、シードフレーズや1台のハードウェア依存よりも高いセキュリティを提供します。このバランスこそが、しきい値暗号技術とMPCが機関および個人向けウォレットで急速に採用されている理由です。