MPC 錢包的內部運作原理

本模組深入剖析基於多方計算與門檻密碼學的錢包在實際應用層面的運作方式。繼模組 1 介紹秘密分享與協作簽名的理論基礎後,本模組將進一步詳盡解析確保這類錢包安全、可靠且具實用性的技術機制。內容涵蓋分布式金鑰產生、簽名流程、多方計算(MPC)錢包架構設計,以及現代方案與傳統秘密分享技術的關鍵差異。透過深入探索這些核心技術,讀者能夠理解抽象密碼學理論與實際錢包設計間的連結與應用流程。

分散式金鑰生成

MPC 錢包的核心創新在於私鑰從未被完整產生。整個流程起點為分散式金鑰生成(DKG)技術。在 DKG 協議下,多方共同參與密碼學金鑰的產生過程,無需任何一方擁有完整秘密。每位參與者會各自產生一部分金鑰份額,並與其他人交換可驗證的承諾資訊。藉此協作,群體共同產生一組對應分散式私有份額的公鑰。此處需強調,完整私鑰在任何單一時刻或裝置上都從未存在。

這項根本差異意義重大,因其徹底消除了傳統錢包的固有風險:傳統錢包在單一裝置產生私鑰的過程本身就是一種即時的安全隱憂。一旦裝置遭入侵,整個錢包的安全即刻面臨威脅。相較之下,MPC 架構下,任何單一參與方皆無法自行操控系統。即便是負責啟動錢包的機構,若無其他參與方配合,也無法重構完整私鑰。此特性不僅大幅提升安全性,更將信任基礎從單一裝置轉移到集體協議層級。

從秘密分享到門檻簽章

早期的分散式金鑰管理多採用 Shamir 秘密分享(SSS)技術。在 SSS 架構下,像私鑰這類敏感資訊會被切分成多個金鑰份額,只要累積至門檻數量即可重構原始秘密。雖提供了備援性及復原能力,但存在根本缺陷:秘密重構的當下,完整私鑰會被完全暴露。若攻擊者此時滲透,即可直接竊取整把金鑰。而現代 MPC 錢包所採用的門檻簽章方案則巧妙避開此風險。這種設計無需重構私鑰,而是讓多方分別以手中金鑰份額產生部分簽章,經組合後即為一組完整且有效的簽章,能被區塊鏈驗證,但完整私鑰始終不會露出。

這種由重構轉為協同運算的轉變是突破性創新。秘密份額角色由被動備援升級為密碼學運算的主動參與者。技術進展不僅實用,理念也有深義:系統無需假設份額僅會在安全環境組合,而是從設計上確保這些份額永遠不需合併。這可進一步提升安全保障,讓系統本質上更能有效抵禦常見的金鑰外洩攻擊。

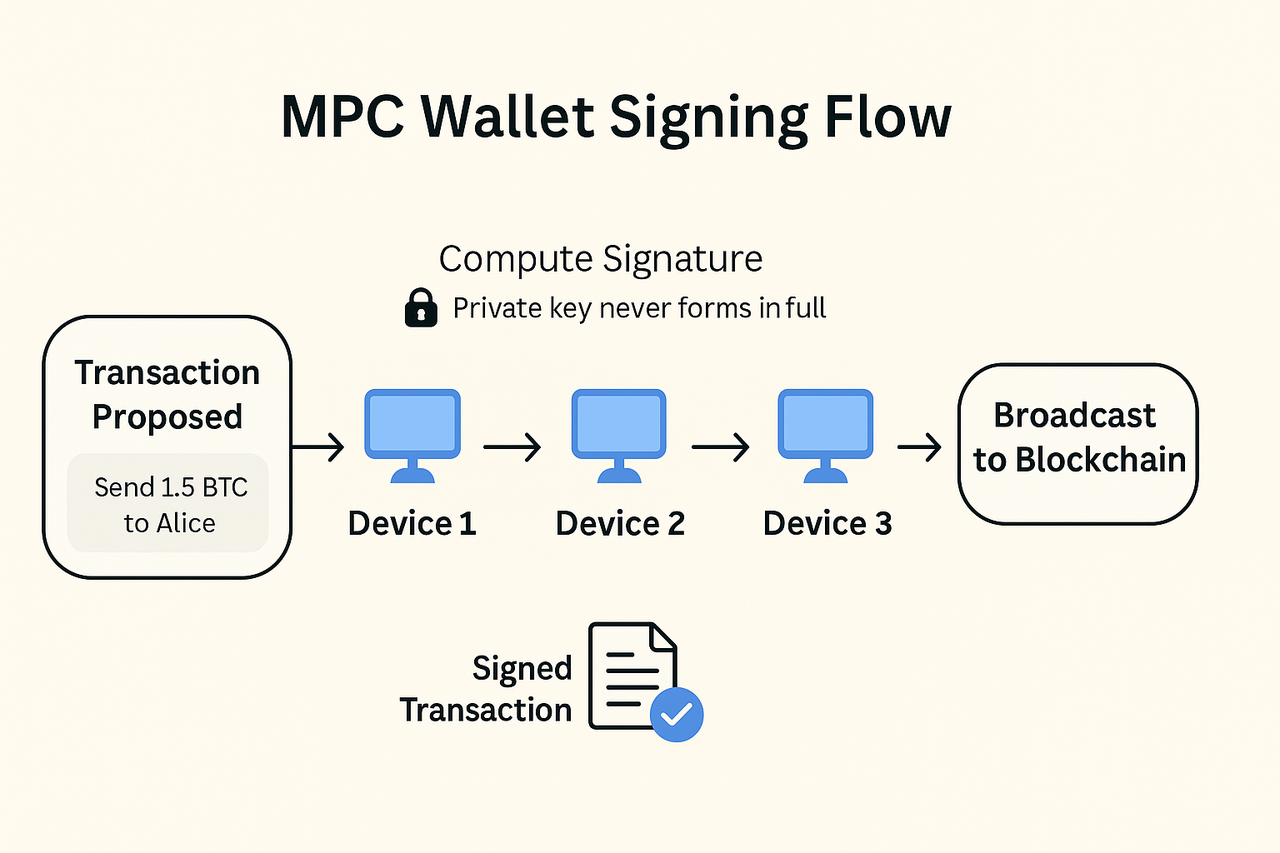

簽章作業流程

當 MPC 錢包用戶發起交易時,簽章流程將透過協同運算完成。每位持有金鑰份額的參與方會利用自身的金鑰份額計算部分簽章。依錢包具體設定,這些計算可分散於不同裝置、伺服器或安全模組。全部部分簽章產生後,會彙集至聚合器合併,產生出一組完整的數位簽章。最終簽章形式與標準密碼學簽章(如 ECDSA、EdDSA)完全一致,這些簽章協議已廣泛應用於各類區塊鏈系統。由於具不可辨識性,區塊鏈網路可無縫接受、驗證門檻簽章,驗證流程與處理一般簽章無異。

對最終用戶而言,整個流程相當順暢。只需點選授權,系統便會於後台協同完成所有部分計算。但從安全架構來看,此差異極具意義。任何單一裝置、伺服器或參與者皆無法單獨產生有效簽章。這類協作強制實現分散信任機制,即使某參與方遭攻擊者控制,只要未達門檻值,系統整體安全依然獲保障。這種設計不僅兼顧用戶便利與系統韌性,也帶來操作簡便且底層高度加密的錢包體驗。

錢包架構與金鑰份額分布

MPC 錢包能根據個人或機構實際需求採不同架構設計。在部分設計中,金鑰份額分散於同一用戶的多個裝置,例如智慧型手機、硬體安全模組或雲端服務。這樣既有備援,也能確保即使某單一裝置受攻擊,也不會危及錢包整體安全。在機構應用場景下,金鑰份額則可分散於不同單位、管理高層,或結合內部與外部託管單位。不論金鑰份額如何分布,核心目標始終如一:盡可能降低單一參與方濫用或遺失金鑰控制權的風險。

分散式架構賦予治理彈性。錢包可設定僅需部分參與方同意即可完成交易。例如 5 金鑰份額配置時,僅需 3 金鑰份額即可完成簽章,其餘 2 金鑰份額作為安全備援。其他場景下,亦可根據金額或交易類型設計不同門檻需求。日常小額轉帳可設低門檻,高金額交易則須更多人授權。這些規則除透過組織政策管理外,更能透過密碼學協議強制落實,確保規則具備不可竄改與操作透明的特性。

主動安全與金鑰輪替

MPC 錢包的一大進階功能是主動式秘密分享技術,能在不變更公鑰、不洩漏底層秘密的條件下,更新金鑰份額。隨時間推進,若攻擊者逐步滲透個別裝置,密碼學金鑰份額可能面臨安全風險。主動式刷新協議會定期於參與方間重新分配金鑰份額,新金鑰份額依然對應同一公鑰。這表示錢包地址始終維持不變,內部金鑰分布卻持續更新,極大減少長期滲透攻擊的成功率。

此機制提供傳統錢包較難實現的動態安全能力。傳統錢包體系一旦金鑰被攻破,往往需要將資產轉移至新地址,操作流程繁瑣,且可能導致營運中斷。透過主動式刷新機制,機構可維持同一錢包地址,同時定期更新其內部安全架構。MPC 技術因此不僅足以媲美,更在多重層面超越傳統錢包的安全性。